2025.04.24

- コラム

建設業で義務化されたアルコールチェック|対象車両と対応策を徹底解説

建設業界において、アルコールチェックの義務化が進行しています。2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車両を保有する事業所も対象となりました。2023年12月からはアルコール検知器を使用したチェックが必須となり、現場での対応が求められています。

直行直帰が多く、複数の現場を移動する現場監督にとって、遠隔地でのアルコールチェック実施や記録管理は大きな課題です。本記事では、建設業界におけるアルコールチェック義務化の概要と、現場での対応策について解説します。

建設業におけるアルコールチェック義務化の概要

2022年以降の法改正により、アルコールチェックの実施が義務化し、建設業界に大きな影響を与えています。ここでは、改正された法律の概要とともに、建設業における影響と対象となる事業者・車両の範囲について詳しく解説します。

対象となる車両と事業者の範囲

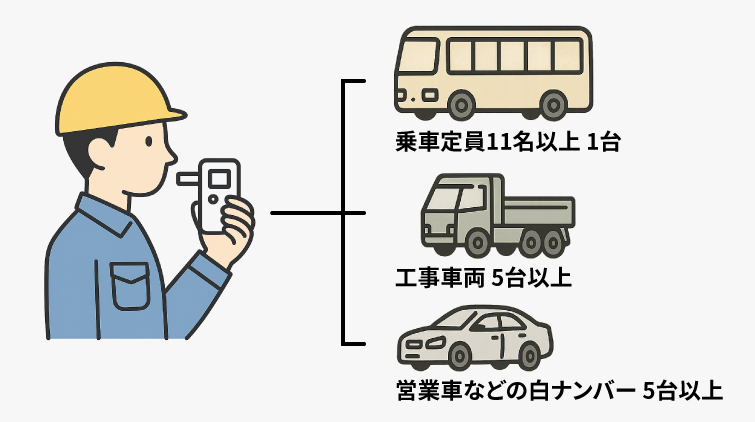

アルコールチェックの義務化は、以下の条件を満たす事業所が対象となります。

●乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している事業所

大型バスや送迎車両などが該当します。

●その他の自動車を5台以上保有している事業所

営業車や工事用車両など、白ナンバー車両が対象です。自動二輪車は0.5台として換算されます。

ダンプカーや高所作業車などの工事用車両も対象です。

アルコールチェックの実施タイミングと方法

アルコールチェックは、運転者の運転前後に実施する必要があります。具体的な方法は以下の通りです。確認結果は記録し、1年間の保存が義務付けられています。

●目視等による確認

運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを確認します。

●アルコール検知器を使用した確認

2023年12月1日から、アルコール検知器を使用したチェックが義務化されました。検知器は常時有効に保持し、定期的な点検が必要です。

アルコールチェック未実施による事故事例

アルコールチェックの未実施は重大な事故につながるリスクを孕んでいます。ここでは、実際に建設業界で発生した酒気帯び運転による事故の事例を通じて、チェックの必要性と法令遵守の重要性を掘り下げます。

事例1:2021年6月28日発生 – 八街市で児童5人が死傷

千葉県八街市で、建設業者の関連企業に所属する運転手が酒気帯び運転により小学生5人を死傷させる事故が発生しました。運転手は白ナンバートラックを運転しており、アルコールチェックの義務がなかったことが事故の一因とされています。この事故を受けて、アルコールチェックの義務化が進められました。

事例2:2023年3月14日発生 – フォークリフトの横転事故

酒気帯び状態のフォークリフト運転手が公道で作業中に横転し、運転手と通行人が負傷する事故が発生しました。前夜の飲酒が原因とされ、アルコールチェック未実施が直接的な事故要因となりました。

これらの事例から、アルコールチェックの重要性と、未実施によるリスクの大きさが明らかになっています。

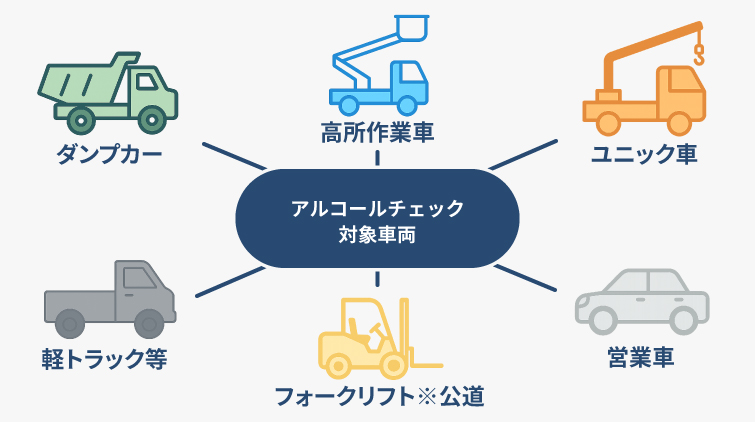

対象になりえる車両について

アルコールチェックの義務化により、建設業界でもさまざまな車両が対象となる可能性があります。ここでは、法令に基づきチェック対象となる車両の種類と理由について整理します。日常的に運転される可能性がある車両はすべて対象として捉えるべきです。

ダンプカー

土砂や資材の運搬に使用される大型の車両で、公道を走行する機会が多いため、チェック対象となります。

高所作業車

建設現場での電気工事や塗装作業などに使われる車両で、自走式のものは運転時にアルコールチェックが必要です。

ユニック車(クレーン付きトラック)

重機や資材の積み下ろしに使われる車両で、工事現場への移動や公道走行が日常的に行われています。

軽トラックや社用バン

現場間の移動や資材の運搬に使用され、直行直帰の従業員が運転するケースが多く、適切な管理が必要です。

フォークリフト(公道を走行する場合)

通常は構内使用ですが、公道を走行する際はアルコールチェックの義務が発生します。

営業車(白ナンバー)

事業用に使われる車両が5台以上ある場合は対象となります。

これらの車両を対象として、確実にアルコールチェックを実施する体制を整えて、事故の未然防止と法令遵守を徹底しましょう。

現場での運用課題と対応策

アルコールチェックの義務化に伴い、現場での運用に関する課題も浮き彫りになっています。直行直帰勤務者や下請け企業、一人親方のような多様な労働形態における具体的な対応策を見てみましょう。

直行直帰勤務者への対応

建設業では現場への直行直帰が一般的であり、アルコールチェックの実施が困難な場合があります。このような勤務形態に対応するため、以下の方法が有効です。

●携帯型アルコール検知器の活用

運転者に携帯型のアルコール検知器を持たせ、出勤前に自己チェックを行います。

●遠隔での確認

スマートフォンのカメラや通話機能を利用し、安全運転管理者が運転者の状態を確認します。

●クラウドシステムの導入

アルコールチェックの結果をクラウド上で管理し、リアルタイムで確認できる体制を構築します。

下請け・協力会社との連携体制の構築

建設現場では、複数の下請け・協力会社が関与することが一般的です。各社と連携して、現場の安全管理体制を強化しましょう。

●統一されたチェック体制の構築

現場全体で統一されたアルコールチェックのルールを設け、全関係者が遵守する体制を整えます。

●情報共有の仕組み作り

クラウドシステムを活用し、各社のチェック結果を共有・管理できる仕組みを導入します。

●定期的な研修の実施

関係者全員に対して、アルコールチェックの重要性や実施方法についての研修を定期的に行います。

一人親方や個人事業主の対応

一人親方や個人事業主は、法的にはアルコールチェックの義務対象外となる場合があります。しかし、安全管理の観点からは、チェックを求めるべきです。

●自主的なアルコールチェックの実施

自己管理の一環として、運転前後にアルコールチェックを行う習慣を身につけます。

●チェック結果の記録

簡易的な方法で構わないので、チェック結果を記録し一定期間保存します。

●安全意識の向上

アルコールチェックの重要性を理解し、安全運転への意識を高めます。

自身の安全はもちろん、周囲への影響を最小限に抑えることができます。

クラウド型アルコールチェックシステムの導入

建設業界においては、法令対応と現場の業務効率化を両立させる手段として、クラウド型のアルコールチェックシステムの導入が進んでいます。複数現場を移動する現場監督や直行直帰勤務の従業員にも対応しやすくなります。

導入事例1:帳票作成時間の大幅短縮

ある中堅建設会社では、クラウド型のアルコールチェックシステムを導入しました。検査結果がクラウドに自動でアップロードされる仕組みで、月100分かかっていた帳票作成作業が約30分に短縮されました。管理部門の作業負担が軽減されただけでなく、データの正確性も向上しています。

導入事例2:スマートフォン連携で直行直帰を実現

別の建設会社では、携帯型のアルコール検知器をスマートフォンと連携させることで、現場から直接クラウドに記録を送信できる仕組みを構築しました。直行直帰勤務者のチェック業務が現場で完結し、本社への報告作業が不要に。結果、全体の業務効率が改善されました。

導入事例3:健康管理とアルコールチェックを同時に実施

別の事例では、アルコールチェックと体温測定が同時に行えるデバイスを採用し、クラウドで一括管理する仕組みを導入しています。従業員の健康管理と法令遵守が同時に実現、企業の安全衛生体制の強化にもつながりました。

システム選定のポイント

クラウド型アルコールチェックシステムを導入する際は、自社が想定する運用方法に合った製品を選ぶことが重要です。

●対応する検知器の種類

既存機器との互換性や新規導入のしやすさを確認します。

●クラウドでの管理機能

データが自動的に記録・集約され、リアルタイムでの確認が可能であるかが重要です。

●直行直帰勤務への対応機能

現場や自宅でのチェック結果を即座に反映できるシステムであるかを確認します。

●帳票出力や管理機能の充実度

月次や日次のレポートを容易に作成できるかをチェックします。

●導入・運用コスト

初期費用および月額費用、サポート体制も含めたコストパフォーマンスを比較します。

上記5つの要素を比較検討することで、現場の運用に最適なシステム選定が可能になります。

法令遵守と現場効率化の両立

建設業界では、アルコールチェックの義務化に対応するため、法令遵守と現場の業務効率化を同時に実現する取り組みが求められています。

安全運転管理者の役割と責任

安全運転管理者は、事業所における車両の安全運行を確保するために選任される責任者です。主な業務には以下が含まれます。

●運転者の酒気帯びの有無の確認

運転前後にアルコールチェックを実施し、結果を記録・保存する。

●運転日誌の作成と管理

運転者の勤務状況や車両の使用状況を記録し、適切に管理する。

●安全運転に関する教育・指導

運転者に対して定期的な安全運転教育を実施し、事故防止に努めます。

上記3つの業務を適切におこなうことで、法令遵守と現場の安全性向上を同時に進められます。

現場で安全意識を高めるための教育・研修の重要性

現場での安全意識を高めるためには、定期的な教育・研修が不可欠です。以下のような取り組みが効果的です。

●アルコールチェックの重要性に関する研修

飲酒運転のリスクや法令違反の影響について理解を深めることで、従業員の意識向上が期待できます。

●実際の事故事例を用いたケーススタディ

過去の事故を分析し、再発防止策を考えることで、具体的な危機意識を醸成します。

●安全運転に関する定期的なテストや評価

知識の定着を図るため、定期的な確認を行い、必要に応じて再教育を実施します。

これらの教育・研修を通じて、従業員一人ひとりが安全運転の重要性を認識し、日々の業務に活かすことが求められます。

今後の法改正動向と業界への影響

アルコールチェック義務化の流れは、今後さらに強化される可能性があります。今後の法改正の方向性や業界全体に与える影響を整理し、先手を打った対応の重要性について考察します。

アルコールチェック義務の対象拡大と今後の法改正の方向性

2022年の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車両を保有する事業者にもアルコールチェックの義務が課されました。2023年12月1日からはアルコール検知器を用いたチェックが義務化され、建設業界においても対応が求められています。

今後、以下のような法改正の動きが予想されます。

●対象車両の拡大

現在は白ナンバー車両が主な対象ですが、今後は特殊車両やレンタカー、リース車両なども対象に含まれる可能性があります。

●対象事業者の拡大

現在は一定台数以上の車両を保有する事業者が対象ですが、今後は保有台数に関係なく、業務で車両を使用するすべての事業者が対象となる可能性があります。

●チェック方法の厳格化

現在は目視とアルコール検知器によるチェックが義務付けられていますが、今後は遠隔地でのチェック方法や記録の保存方法について、より厳格な基準が設けられる可能性があります。

今後予測される法改正に対応するため、建設業界では早期の体制整備が求められます。

法令強化に伴う管理体制の再構築

法令の強化に伴い、建設業界では以下のような管理体制の再構築が必要となります。

●安全運転管理者の選任と教育

安全運転管理者の選任はもちろん、定期的な教育や研修を通じて法令遵守の意識を高める必要があります。

●アルコールチェック体制の整備

アルコール検知器の導入や、チェック結果の記録・保存体制の整備が求められます。直行直帰の勤務形態にも対応できるよう、クラウド型のシステム導入を検討すべきです。

●下請け・協力会社との連携強化

複数の企業が関与する現場では、下請け・協力会社との連携を強化し、統一したチェック体制を構築することが重要です。

これらの取り組みにより、法令遵守と現場の安全性を両立させることが可能となります。

アルコールチェック義務化は現場の意識改革のチャンス

アルコールチェックの義務化は、法令遵守のための対応ではなく、現場の意識改革のチャンスと捉えることができます。

●安全意識の向上

アルコールチェックの実施を通じて従業員一人ひとりの安全意識を高めることができます。

●業務効率の改善

クラウド型のシステムを導入することで、チェック業務の効率化が図れます。他の業務に充てる時間を確保することが可能となります。

●企業イメージの向上

法令遵守と安全管理の徹底は企業の信頼性向上にもつながります。取引先や顧客からの評価も高まるでしょう。

このように、アルコールチェックの義務化は、現場の意識改革と業務改善の好機と捉えることができます。

まとめ

建設業界におけるアルコールチェック義務化は法令対応にとどまらず、現場の安全性向上と業務効率化の好機でもあります。

直行直帰や複数現場を移動する勤務形態に対応するためには、クラウド型システムの導入や柔軟なチェック体制の整備が必要です。安全運転管理者の役割や教育・研修の重要性を再確認し、企業全体で意識を高めていくことが求められます。

今後の法改正に備え、先手を打った体制づくりと意識改革を進めることが、現場の信頼性と安全性を確保するカギとなるでしょう。